奥村 康 先生

順天堂大学医学部免疫学特任教授 アトピー疾患研究センター長

サプレッサーT細胞の発見者。ベルツ賞、高松宮賞、日本医師会医学賞などを受賞。免疫学の国際的権威。「”健康常識”はウソだらけ 免疫力アップがすべてのポイント!」など、著書多数。

免疫学の権威、順天堂大学の奥村康教授は、当社製法に基づく人蔘液と免疫に関する研究を長年続けられ、論文を発表されています。また、日本庭園由志園が年に2回発行する季刊誌「和寂趣彩」では、免疫に関するコラムも連載中。その一部をご紹介します。

column①免疫力アップの要「NK細胞」

体のパトロール隊「NK細胞」の活性が免疫力アップの要

免疫には先天的に備わっているものと後天的に得られるものとがあります。 先天的に備わっているNK細胞こそ、日ごろの健康を守るキー細胞。 できるだけ自然に即した生活で、NK細胞を活性化させましょう。

最前線で働くNK細胞

免疫には白血球の免疫細胞が関わっていますが、後天的に獲得した免疫(獲得免疫)と、先天的に備わっている免疫(自然免疫)があり、一般的に約8割が獲得免疫の細胞、約2割が自然免疫の細胞とされています。獲得免疫はウイルスや細菌などに感染することで得られるもので、T細胞やB細胞などが主役です。これらの免疫細胞はちょっと暴れん坊で、ウイルスなどを攻撃する際に発熱や痛み、鼻水、くしゃみなどの症状を生じさせます。また、ウイルスの情報を記憶し、再侵入してきた時に備えます。 一方、自然免疫の主役、NK(ナチュラルキラー)細胞は、近年発見された免疫細胞の一種で、ガン予防はじめ、健康であるためのキー細胞として注目されています。体の中をぐるぐる回りながら異物と最前線で闘うパトロール隊のような存在で、未知のウイルスや細菌でも怪しいと思えば素早く攻撃を行います。しかも体に発熱などの変化を起こさせないという優れた特徴があります。 NK細胞の活性が高いということは、「免疫力が高い」ということ。風邪のウイルスが侵入してもさっと排除されるので、「風邪も引かない元気な人」となるわけです。

免疫と高麗人蔘

しかし、4人に1人くらいの割合で、もともとNK細胞の活性が弱い人がおり、そういう人は風邪を引きやすかったり、病気にかかりやすくなります。療法のための薬を飲んでいる人、不規則な生活をしている人、偏食気味の人、ストレスが多い人なども弱くなります。NK細胞を活性化させて元気に過ごすためには、食事を含めてできるだけ自然な生活をすることが大切です。 強壮の秘薬として四千年以上も珍重されてきたものに高麗人蔘があります。長きにわたってその効力が臨床的に証明されてきたわけですが、近年の研究により、NK細胞の活性を上げて免疫力をアップし、体を丈夫にする働きが明らかになっています。大地のミネラルやビタミン、サポニンなどの養分をたくさんの長いひげ根で吸い上げる高麗人蔘はまさに「大地の恵み」そのもの。 自然の力を借りて、活き活き元気に暮らしましょう。

免疫細胞とは?

免疫細胞の主体は白血球で、マクロファージ、リンパ球、顆粒球からなり、それぞれが役割分担を担いながら、互いに連携して体を守っています。中でも中心的な役割を果たしているのがリンパ球で、リンパ球にはT細胞、B細胞、NK細胞があります。 T細胞:感染した細胞を見つけて殺傷したり、B細胞に抗体を作るよう指令を出す。 B細胞:T細胞の指令により抗体を作り、病原菌(抗原)を攻撃。 NK細胞:強い殺傷力を持ち、体内をパトロールしながら単独で攻撃・殺傷を行う。

column②温活のすすめ

体を温めて万病を遠ざける

「冷えは万病の元」と言われますが、すなわちそれは、免疫の最前線で働いている NK細胞の活性が悪くなることが大きな原因の一つ。 そうなるとさまざまな病気にかかりやすくなります。体を温めてNK活性を高め、冬も元気に過ごしましょう。

体に入ってきた細菌よりも小さなウイルスや、体内にできたガン細胞などの異物を処理してくれるのが、白血球の中のリンパ球です。リンパ球にはNK細胞、T細胞、B細胞がありますが、NK細胞こそ、日ごろの健康を保つための要です。というのは、24時間、休むことなく体内をパトロールし、体に害を及ぼすものを見つけたら、すぐにやっつけてくれるからです。(ただし、夜10時から夜中の2時の間は活性レベルがぐんと下がります。できるだけこの時間を睡眠時間に入れるようにしましょう)。 ガン細胞は誰にでも、毎日、発生していますが、発症に至らないのは、このNK細胞のおかげです。空気中に漂っているウイルスなどを吸い込んでも、かぜやインフルエンザなどを発症しないのもしかりです。 このようにとても頼もしいNK細胞ですが、体温が下がると活性が衰えるという弱点があります。NK細胞は36・5℃以上で活発に働き、35℃台では働きが悪くなってしまいます。 「冷え」が、ガン、脳梗塞、糖尿病、高血圧、自律神経失調症、腰痛、肩こり、頭痛、婦人科系の病気を始め、万病の元とされるのは、低体温によってNK細胞の活性が下がることにも密接に関係しているのです。 体が冷えやすいこれからの時期。体を冷やさない工夫をすることや、冷えたら温めることが大切です。

万病の元を

遠ざける温活のポイント

内側と外側から、

中心と末端を温めてぽっかっぽか。

気持ちよく過ごして、体も健康に!

-

Point01お風呂に

ゆっくり

浸かって

体を温める

40℃前後のぬるめのお湯に、10~15分くらい、ゆっくりと浸かりましょう。体がじんわり温まり、リラックスすることで、NK細胞の活性を下げるストレスも軽減。

-

Point02毛細血管が多い

手足を温める

寒さを感じると、血液は体の中心に集まり、手足が冷たくなり、ますます血流が悪くなります。手袋や厚めの靴下、また手湯や足湯で手足を温め、血液の循環をよくしましょう。

-

Point03免疫細胞が作られる

おなかを温める

免疫細胞の多くは腸で作られます。おなかを冷やさないようにしましょう。湯たんぽや腹巻などで温めるのもおすすめです。電子レンジや充電して温める、手軽な湯たんぽもあります。

-

Point04飲み物、食べ物で

じんわり

内側を温める

冬野菜には、体を温める働きがあります。体を冷やす夏野菜は避け、旬の冬野菜を摂るようにしましょう。しょうが入りの紅茶や、おたね人蔘入りの飲み物もよいです。 おたね人蔘にはスムーズな血行を維持する、毛細血管を広げるなど、多方面から血行をよくして冷えを遠ざける働きがあります。また、海外でも認められた研究により、おたね人蔘にはNK活性自体を高める働きもあることがわかっています。

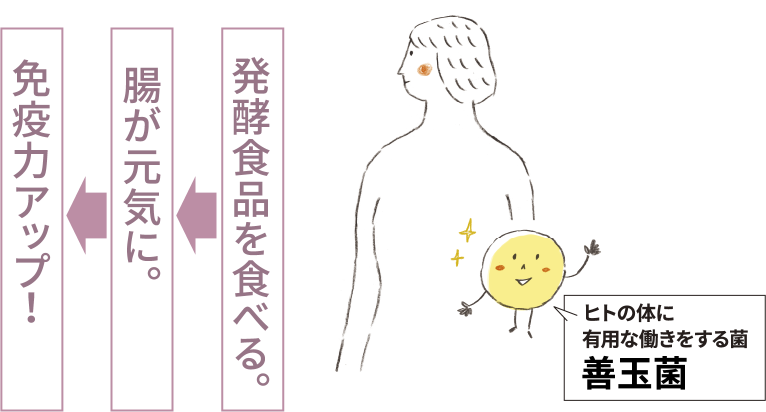

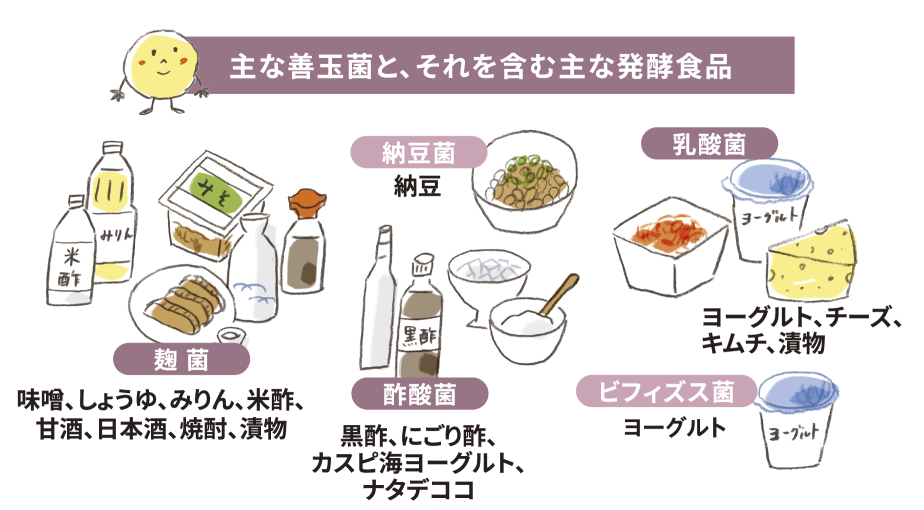

column③発酵食品と免疫

免疫細胞の約7割が集まっている腸。 腸を元気にすることで免疫細胞も活性化され、体をがっちり守ってくれます。 それには、大腸の腸内細菌のバランスを整えること。 発酵食品に含まれる善玉菌やその生成物は、腸内細菌に働きかけてバランスを整えてくれます。

免疫細胞は腸にいる

「免疫細胞の約7割は腸にいる! 腸を元気にすることこそ、免疫力アップの秘訣」。そんな言葉を目にしたことのある人は多いと思いますが、まさにその通りです。 腸は、口から入ったものを栄養として体に摂り入れ、残りカスを便として排泄する臓器です。免疫システムは、外からの有害なものや体内で発生したガン細胞などの害を防ぐ仕組みとして備わっていますが、最もそのリスクが高い腸に免疫細胞の多くが集まっているというわけです。 腸が健康なら免疫細胞も元気に働き、さまざまな有害物質や病気から体全体を守ってくれます。

大腸の健康が要

ところで、腸には小腸と大腸がありますが、私たちが気を付けなければならないのは大腸です。小腸は食べ物の栄養を消化吸収して素早く移動させ、免疫細胞も充実しているので、あまり病気になることはありません。一方、便をしばらく溜めておく大腸は、環境が悪化しやすく、また脳と自律神経でつながっているのでストレスにも弱いのです。 大腸の健康を司っているのは腸内細菌で、私たちは腸の中に500~1000種類以上、数百兆個もの腸内細菌を住まわせており、この細菌たちをよい状態にしておくことが、腸の健康の要になります。

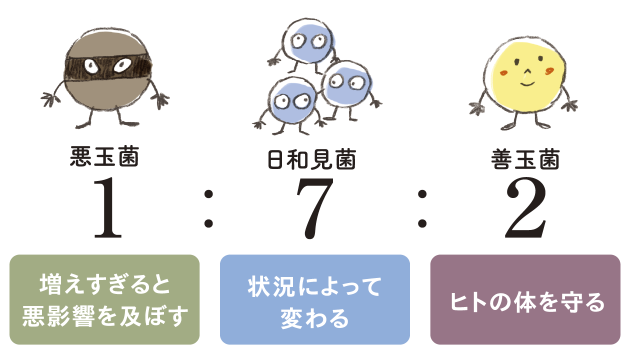

腸内細菌はバランスが大事

腸内細菌は大きく分けて三つのタイプに分けられ、「善玉菌2」「悪玉菌1」「日和見菌7」のバランスが理想的です。悪玉菌も必須でタンパク質を処理する働きをしますが、悪玉菌が増えて腸内がアルカリ性に傾くと、外から入ってきた有害物質が生き残ったり、ガン細胞なども作られやすくなったりします。悪玉菌は肉や脂肪の多い食事、ストレスや加齢などによって増えやすくなります。

増殖しやすい悪玉菌を抑え、 腸内細菌のバランスをよくするための 2つのポイント

-

Point01発酵食品を摂る

味噌やしょうゆ、納豆、鰹節など、日本では昔からたくさんの発酵食品が食べられてきました。その中には、日本人にあった善玉菌がたくさん含まれています。生きて大腸まで届かない場合も、酵素生成物となって善玉菌の活性化に役立ちます。 ここで気をつけてほしいのは、昔ながらの作り方がされている発酵食品であること。今は発酵させないで簡易に作ったり、保存料を使って菌を死滅させていたりする商品が多く、それらからは発酵食品としての効果は期待できません。

-

Point02水溶性食物繊維を摂る

水溶性食物繊維は小腸で吸収されず、大腸まで届き、善玉菌のエサになります。水溶性食物繊維を含む食材には、野菜(大根やラッキョウなど)や果物(りんごや柑橘類など)、海藻類、きのこ類、麦類などがあります。 人の姿形がそれぞれ異なるように、腸内に住んでいる腸内細菌も人によって異なります。発酵食品には定住菌を活性化させるだけでなく、新たな善玉菌を腸に送り込んで腸内細菌のパワーをアップし、免疫力を高めてくれます。そのためには続けて摂ることも大切です。

column④長寿と免疫力「冬の心得」

寒さで動くことがおっくうになる冬。 心身が縮こまってしまうと、免疫力も低下気味に。 ひと工夫して免疫力を活性化しましょう。 日々の心がけが長寿へとつながるのです。

ちょっとした暮らしの中の心がけが大切

体内に入り込んだ異物をいち早く見つけるパトロール隊として、免疫の最前線で働くNK細胞。NK細胞の活性が高いことは、元気=長寿の証といえます。加齢や冷え、ストレスなどで活性が落ちやすいNK細胞ですが、工夫次第でアップできます。風邪やインフルエンザなどにかかりやすい冬。普段の生活にひと工夫して、免疫力の維持やアップを心がけましょう。

冬の暮らし、工夫のポイント5つ

-

Point01よく噛んで食べましょう

食事のときによく噛むと唾液が出やすくなります。唾液の中には抗菌物質が含まれているので、外からやってきたウイルスなどの病原菌を退治してくれます。噛むことには、消化が良くなる、虫歯や歯周病になりにくい、あごの筋肉が鍛えられる、脳が活性化されるなどの働きもあります。

-

Point02プチ筋トレで発熱力をアップ

テレビを見ながら、こたつにあたりながらダンベルで筋トレ、料理の合間にかかとの上げ下ろしや斜め腕立て伏せなど、プチ筋トレを行いましょう。熱の多くは筋肉で作られるので、筋肉があることで冷えにくい体となり、免疫力アップにつながります。第二の心臓といわれているふくらはぎの血行をよくするのも免疫力アップに効果的です。

-

Point03他の季節より睡眠を多めに

睡眠には疲労回復の他に、免疫機能を維持するという働きがあります。睡眠が十分に取れている人は、そうでない人と比べて風邪もひきにくくなります。暗い時間が多い冬は、普段の時期より多めに睡眠をとりましょう。

-

Point04部屋にも体にも潤いを

外から入ってくる病原菌のバリアでもある、目や鼻、口などの粘膜免疫は、潤いが十分にあることで役割を果たすことができます。空気が乾燥しているこの時期は、加湿器などで十分に湿度を保ち、水分も摂って体内も潤すようにしましょう。ウイルスは低温・乾燥を好み、乾燥していると飛沫も飛びやすくなります。

-

Point05気晴らしと笑いを大切に

天気の良い日は散歩をしたり、友達と会うなどして、気晴らしをしましょう。笑うことでも免疫力がアップします。作り笑いでも同様の効果があります。逆にストレスは免疫力のダウンに。

ひとりで

楽しめることはありますか?

人との交流は大切ですが、ひとりでできる楽しみもあると、生活がより充実したものになり、免疫力を高め、長寿を後押ししてくれます。ひとりでできる趣味や楽しみを持ちましょう。

column⑤長寿と免疫力「夏の心得」

暑さや、それを解消しようとする生活習慣が、 免疫力を下げる原因になっていることがあります。 夏ならではのポイントに気をつけ、 夏も免疫力を元気に働かせる生活を送りましょう。

免疫力、夏のリスクにご用心!

免疫力が活発に働いてこそ、病気を遠ざけ、年を重ねても元気に日々の暮らしを楽しむことができます。ところが、夏は免疫力を下げるリスクがたくさん。 夏ならではのポイントに気をつけて免疫力の維持向上に心がけましょう。

夏の暮らし、大切なポイント3つ

-

Point01お腹を冷やさない免疫のベース基地を健やかに

氷がたっぷり入った冷たい飲み物やアイスクリーム、かき氷……夏ならではの楽しみですね。でも、それが日常的になると、腸が冷えて免疫力の低下を招くことも。 腸は約7割もの免疫細胞が集まっている免疫力のベース基地。そして腸の温度が36~37℃のときに免疫細胞は活発に働くことができるのです。夏でも腸は冷やさないことが大切で、腸の冷えは消化不良だけでなく、免疫力の低下を招き、夏風邪などの感染症にもかかりやすくなります。 体を冷やすときは、脇の下や首を冷たいタオルなどで冷やし、水分補給はできるだけ常温のもので行いたいものです。

-

Point02暑さと上手に付き合う免疫を司る自律神経を健やかに

年々、夏の気温が上がっていますが、過度の暑さ(寒さも)は体にとってストレスの一つ。暑い中にいることはストレス状態にいることになるのです。すると、交感神経が優位となって、免疫力が下がってしまいがちに。免疫力はリラックス状態(副交感神経優位)のときに活発に働いてくれるのです。 朝の涼しい時間を活用したり、エアコンや扇風機を上手に使ったりして、暑さによるストレスを緩和しましょう。冷房が効きすぎているところで過ごすことが多い場合は、夜、お風呂に浸かって体を温めることも大切です。

-

Point03旬の野菜や果物を栄養素で健やかに

旬の野菜や果物には、その時期を乗り切るための栄養素が豊富に含まれています。水分がたっぷりでビタミン・ミネラルはもちろん、酵素も豊富な生の果物は、夏におすすめの食べ物。酵素は免疫力アップや体全体の働きをよくするのに役立ちます。

意識して水分補給を!

喉が渇いたと思ったときは、もう脱水症状が始まっています。喉が渇いていなくても、夏は定期的に水分をとりたいものです。睡眠中の脱水症状を避けるためには、寝る前にコップ一杯程度の水をとることがおすすめ。血液の循環もよくし、いろいろな病気を遠ざけてくれます。