高麗人蔘について

神秘の生薬として

「神草」「土精」などと呼ばれてきた高麗人蔘。

人蔘の根は「生命」とされ、

人の体に似たものほど貴重品とされてきました。

あまり知られていない「高麗人蔘」について、

ひも解いていきましょう。

高麗人蔘の種は播いただけでは芽が出ません。

赤く熟した人蔘の実から種を採取して、

水でもみ洗いをし、

粗めの砂と種を混ぜ合わせ、

適度な水分、温度、酸素を供給させ成熟させます。

胚が膨圧し、芽切りした種を11月頃に播き、

翌年の春に新芽が出ます。

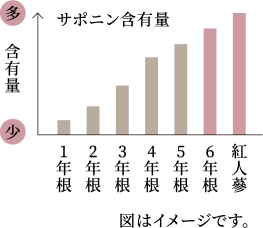

6年根が一番いい!

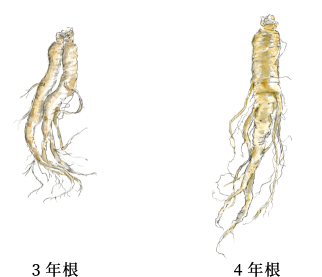

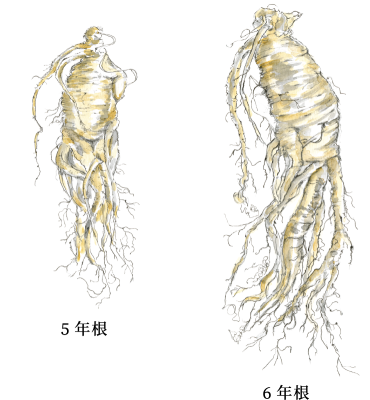

高麗人蔘は多年生で、春になると土中の根から新芽が出て大きくなり、花が咲き、実がなり秋になると枯れてなくなります。その時に主根の頭に1年ごとに着生した痕跡「脳頭」を残し、その数を数えると何年生か分かります。 人蔘は4年生~6年生の間で収穫されます。その中でも6年根が最高級とされています。なぜなら有用成分サポニンの含有量が一番多いからです。7年根以降になると病気や害虫への抵抗力が落ち、しだいに固くなっていきます。

-

種

実の中には灰白色の種子が2個入っています。3年生は約10個、4年生は約20個、5年生は約35個、6年生では約50個の種ができます。

-

花・実

開花は5月中旬頃。時期は短く、白く小さな花が咲きます。一般的には3年生から花がつきはじめます。5枚の花びらと5個の雄しべに、1個の雌しべで構成。人蔘の花の受精力は良く、自花受粉率が約80%。受精した後、すぐに花びらが落ち、7月頃には熟成した真っ赤な実をつけます。

-

葉

1年生の人蔘は3枚の小葉からなる複葉1枚が茎の先につきます。2年生以上のものは5枚の小葉からなる複葉が2枚、3年生で2~3枚、4年生で3~4枚、5年生で4~5枚、6年生以上では5~6枚の複葉がつきます。葉の数と大きさで、土の中の人蔘が何年経ったものかおおよそ判別できます。

-

紅蔘

生の高麗人蔘を蒸気で蒸して、その後乾燥させた人蔘のことです。淡い紅色をしていることから「紅蔘」と呼ばれています。紅蔘は長期保存ができ、生人蔘より栄養価が高いため、健康食品などに用いられています。

-

根・ひげ根

宿根性の肥大根で脳頭、主根、2~5個の支根、細根からなります。色は微黄白色で、土の違いや産地により多少色が異なります。人蔘の有用成分サポニンは人蔘の中心部より皮部に近い層や、ひげ根に多く含まれています。

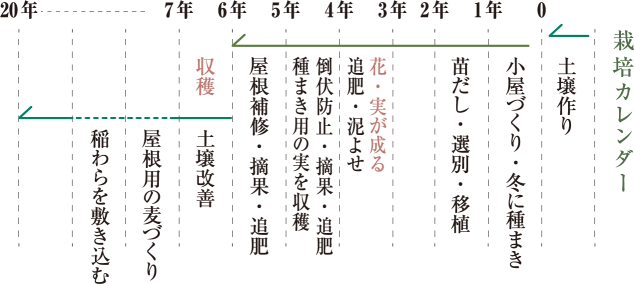

人蔘栽培は土づくりから

人蔘の形は土壌の性質と水分の関係によることから、栽培は「土づくり」からはじめます。人蔘栽培に適した土壌は、保水力に優れ、排水も良い場所。北か北東向きの緩やかな傾斜がある広く開けた場所で、平坦地が良いとされています。有機物の肥料を使用し、約3年かけて土づくりを行います。人蔘は直射日光に弱いため日覆いの小屋が必要で、朝日だけを浴びるような構造にします。人蔘の収穫を終えたら、連作障害を避けるために、10年以上土地を寝かせます。

初年根は3枚の小葉がつく。根の長さは約10cm、直径5mm。芽の大きさ、根の長さで選別して、選りすぐりを移植します。

2年根の根の長さは約15cm、直径1cm。 3年根の根の長さは約20cm、直径1.5cm。3年目から、茎の中央が伸び、花が咲き始め、実もでき始めます。 4年根の根の長さは約25cm、直径2.5cm。 5年根の根の長さは約30cm、直径3.5cm。 7年目の秋に収穫を迎えます。6年根の根の長さは約35cm、直径5cmにもなります。

人蔘とニンジン?

「人蔘(高麗人蔘)」は野菜の「ニンジン(キャロット)」と読み方が一緒ですが、植物学的に野菜のニンジンはセリ科で、人蔘はウコギ科に属する多年生の宿根草なので、全くの別種です。元来、ウコギ科の人蔘を「にんじん」と呼び、野菜のニンジンは人蔘と形が似ていたことから「にんじん」と呼ぶようになったと言われています。

オタネニンジンとは?

もともと高麗人蔘は「人蔘」と呼ばれていました。「人」は人の形をしていることから、そして「蔘(参)」は、生薬の王、王草の意味を込めて「参」の上に草冠をかぶせ「蔘」という字になったと言われています。 日本では江戸時代、徳川吉宗が朝鮮半島から高麗人蔘の種と苗を入手させ、幕府から各地の大名に「御種」を分け、栽培を奨励したことより「御種人蔘(オタネニンジン」と呼ぶようになりました。戦前には「朝鮮人蔘」、戦後になると「薬用人蔘」と呼び名が変わり、現在は「高麗人蔘」と呼ばれています。

忍者も食べていた栄養食!

戦国時代の武将たちは、戦いのために健康維持を努めていたそうです。中でも伊賀、甲賀流の忍者は、高麗人蔘、そば粉、松の赤肌、梅の実などを粉にして練り合わせ、キャラメル大に乾燥させたものを食していました。その固形物は腐らず、おいしく、しかも栄養満点! 1粒で10日間の戦闘力を保つことができる忍者食だったそうです。 江戸時代に入ると人蔘は朝鮮半島から交易品として贈られてきました。しかし高額のため庶民にはなかなか手に入りませんでした。それならば人蔘を日本でも栽培しようと、生薬好きで健康オタクで知られる徳川家康や水戸黄門までもが極秘に種を入手して栽培を試みましたが失敗。ようやく栽培に成功したのは徳川吉宗の時代でした。