●栽培について 最高級品で希少な 6年根の「雲州人蔘」

人蔘栽培は、土づくりに2〜3年をかけることから始まります。直射日光に弱いため、植えたあとも藁屋根で覆う昔ながらの栽培方法で日照を調節しながら、細心の注意を払い栽培します。収穫するのは、有用成分であるサポニンの含有量がもっとも多い6年後。収穫したあとは、連作障害を起こすため10~15年は畑を休ませなければなりません。20年もの歳月を費やし、それほどの時間と手間を惜しまず丁寧に栽培される雲州人蔘は、根から吸収した大地の栄養をたっぷりと蓄えているのです。

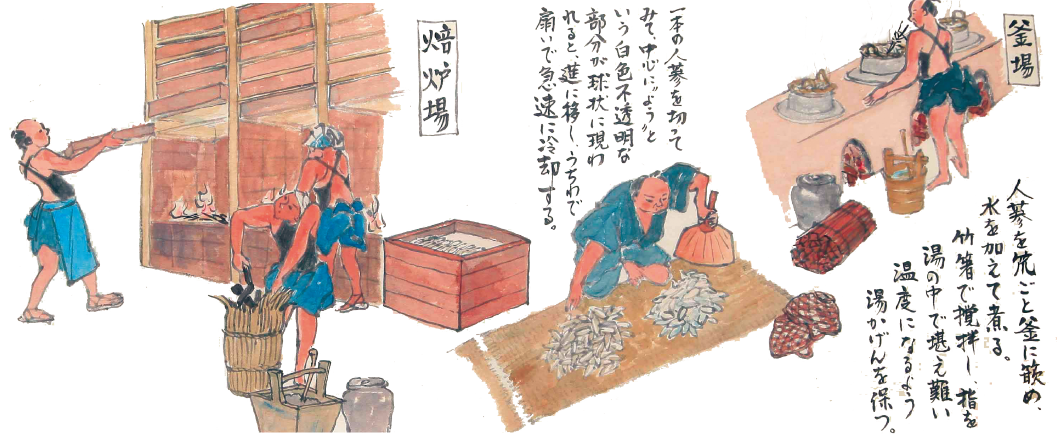

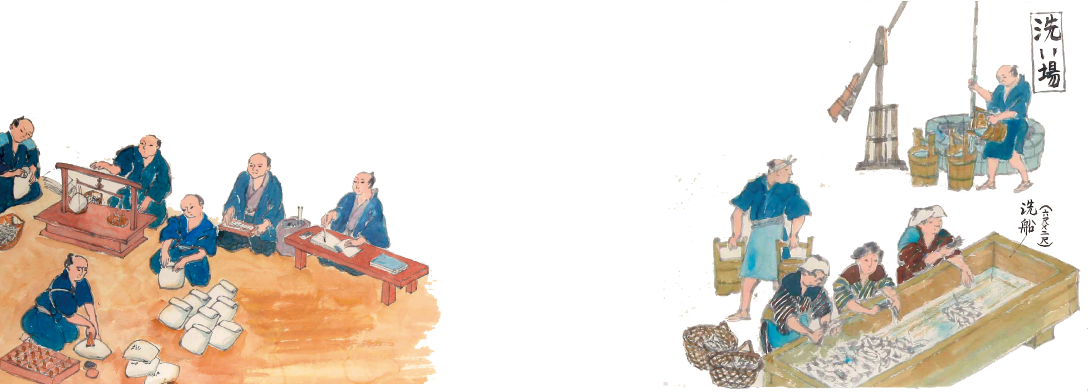

●加工・製法について 昔ながらの独自の製法で つくられる「雲州紅蔘」

「紅蔘(こうじん)」とは、収穫したおたね人蔘を水洗いし、人蔘の重要な成分である「サポニン」が多く含まれている皮やひげ根ごと蒸して、水分が15%以下になるまで乾燥させたもののことです。その加工過程で赤褐の色になることから「紅蔘」と呼ばれています。掘り出して水洗いした生のものは「水蔘」、水蔘をそのまま乾燥させたものは「白蔘」と呼ばれ、水蔘は10日程度、白蔘は1~3年程度しか保存ができないのに対し、「紅蔘」は10年以上保存が可能な上、加工の過程で人蔘特有のサポニン成分「ジンセノサイド」が大幅に増えるため、最も適した加工法といえます。 人蔘づくりは、栽培から加工までおよそ100を超える工程があり、栽培だけでなく「紅蔘」に加工することができて完成といえる非常に難しい伝統技術なのです。 由志園では「雲州人蔘」の伝統技術を絶やしてはならないと、2009年に農業生産法人アグリファームを設立。島の人蔘農家の人たちの協力を得て、昔ながらの製法の「雲州紅蔘」の加工にも成功しました。由志園の玄関口である「雲州人蔘の里」では、秋の収穫期に飴色の「雲州紅蔘」の加工風景の見学もできます。

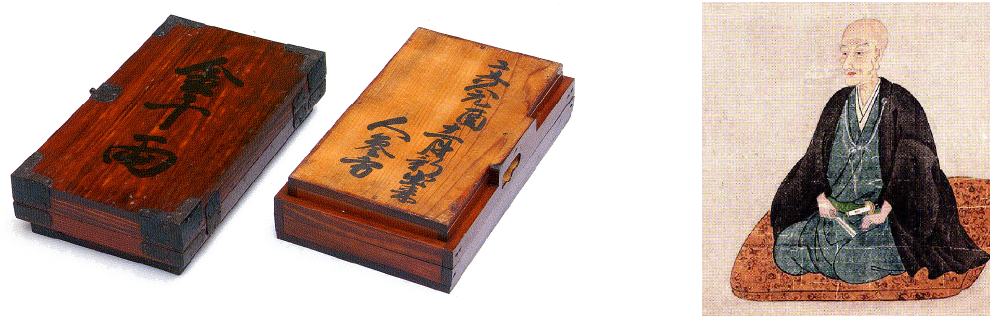

●人蔘方の歴史 松江藩の産業と文化の礎を 築いた「人蔘方」

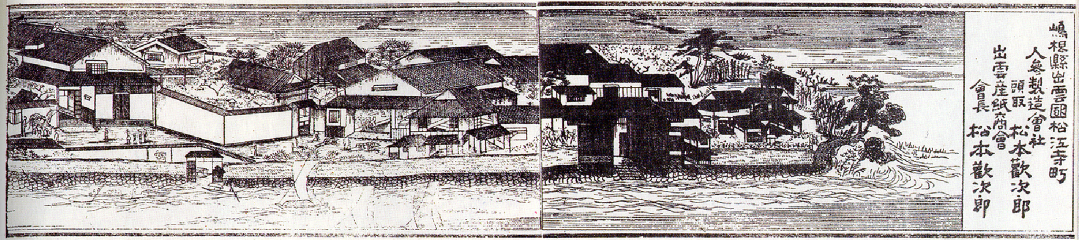

江戸時代、松江藩の人蔘事業を一手に行っていた

「人蔘方(にんじんかた)」という役所がありました。

松江藩の財政立て直しに多大な貢献をし

大根島の人蔘栽培の礎を築いた人蔘方。

その役所を復元し「雲州人蔘の里」として

由志園の玄関口にオープンしたのは、

人蔘方役所築200年の節目にあたる2013年秋のことでした。

数千年にわたり中国・朝鮮半島で珍重されてきた人蔘でしたが、17世紀頃には自生のものは掘り尽くされ、さらに高価なものとして世界中で取引されていました。それでもその希少性から当時の江戸幕府は莫大な銀貨を朝鮮に支払って輸入していました。殖産興業として人蔘栽培に目をつけ成功させたのは、享保の改革を行った8代将軍徳川吉宗です。朝鮮人蔘座を開設し、諸藩にも「御種」を与え、全国に「おたね人蔘」の栽培を奨励します。 松江藩では、松平七代藩主治郷(不昧)の治世、「出雲の殿様はご破算」とまで言われた財政難を立て直すため、1773(安永2)年、幕府より朝鮮人蔘売座の認可を受け、古志原(松江市南東部)で人蔘栽培を始めます。土壌を選び、手間がかかり、栽培期間が長いうえに連作を嫌う人蔘の栽培は困難を極めますが、幕府の栽培地があった日光神領(栃木県)において栽培・製造法を伝授され、松江藩の人蔘事業を成功へと導きました。

1811 (文化8) 年に「人蔘方」という専門の部署が作られ、1813(文化10)年には寺町(松江市)の天神川沿いに移転。この時、人蔘の加工や流通のいっさいを取り仕切る藩庁「人蔘方」として立派な建物が新築され、藩の財政を潤す重要な産業に発展していきます。大阪、神戸、長崎から清国などへ輸出するようになり、その頃には栽培地も雲州(出雲地方)一帯に、さらに天保年間(19世紀)になると大根島にも広がり、日光神領、会津藩と並ぶ人蔘の大産地となりました。世界的に品薄になった幕末には、年間の石高と同じほどの金額を人蔘方が稼ぎ出し、松江藩の財政再建に大きく貢献したのです。 明治時代になると民営化され、全国各地で人蔘が作られるようになりましたが、品質が良く海外市場の信頼を得られたのは、江戸時代からの伝統を受け継ぐ会津や信州、そして雲州など、ごく限られた地域のものだけでした。 中でも豊富なミネラル分を含んだ火山灰土質により、良質の人蔘ができた大根島では、全島を挙げて栽培に取り組み、他所が栽培をやめる中で、実直な島民気質もあいまって伝統的な方法で作り続けたのです。 近年、大根島でも生産が衰退していく中、由志園では2009年に農業生産法人アグリファームを設立し人蔘栽培を始めました。さらに2013年には伝統的な「雲州紅蔘」の製造、販売までを行えるよう「雲州人蔘の里」として「人蔘方」の建物を復元。江戸時代から続く歴史ある産業遺産を再発展へと導き、後世へと受け継ぐ役割を担っています。